本文为大家揭秘小程序码的诞生经过,你一定会好奇,从设计师角度看小程序码,会是什么样的。

2017 年 1 月 9 号,微信正式发布小程序,最开始只能通过微信「扫一扫」识别进入特定小程序。4 月 14 号,正式开放了「长按识别二维码」的功能,这意味着,用户使用小程序的便捷程度将大大提高。

此后,仅仅过了 4 天,微信又推出了小程序码,支持「扫一扫」和「长按识别扫码」。

aHR0cHM6Ly9tcC53ZWl4aW4ucXEuY29tL2EvfnFrQlZRNlNPc1hsM212T20xLTMzQXd+fg== (二维码自动识别)

小程序码虽然长得跟二维码截然不同,但二维码所有的功能,小程序码同样具备。

为什么微信要推出这样的异形二维码?小程序码背后又有何故事?

别着急,今天就来给大家讲讲小程序码背后的故事。

第一次扫小程序码的时候,其实是抱着试一试的心态来的。

当时就在想,这么不像二维码的码真的能扫出来?结果一试还真可以!后面通过查找资料才发现,原来这种异形二维码并不是微信的首创,Facebook、Snap 等公司都已经推出过类似的异形码:

面对市面上这么多好玩又有趣的二维码,微信推出专属的小程序码,既意料之外,又情理之中。

如果上面的理由还没有说服到你,我们再从二维码和小程序码对比的角度,来看看小程序码有什么优点。

传统二维码往往以有下几个缺点:

小程序码的优点:

很明显,小程序码是更好的选择:)

这是小程序码最初的设计稿雏形,可以看到的确是一朵花的形状,稍有不同的是这个雏形图中只有两个定位点。

而目前我们看到的小程序码,一共有 3 个定位点。

每个版本分别对应 L、M、Q、H 4 种容错级别:

这应该如何理解呢?

例如 H 级容错的小程序码,大约 35 % 的字码可被修正。这意味着在最理想情况下,当这个小程序码 35% 的面积被遮挡 / 损坏,扫码引擎还是能识别出这个小程序码承载的信息。

但是,这 35% 被破坏的面积,不能是定位图案和功能性数据,必须是纯编码区,而且错误的区域还要分布得刚刚好,条件是非常苛刻的。

所以,这里的百分数是一个非常理想的数据,实际测试的结果会比这个百分数稍微低一些。

不过现阶段,当我们通过官方 API 文档去请求一张小程序码图片时,暂时不用(或者说未能)指定期望生成的是哪种版本、哪个容错级别的小程序码,这些是微信后台会帮开发者自动选择的。

小程序码这朵「菊花」是如织绽放的呢?主要要以下几个步骤:

1. 定位点

听起来是不是有点抽象?你可以这么理解,六个月大的婴儿吃不了大米,但是我们可以把大米砸碎研磨变成米浆米糊,这样他就可以食用消化的,原理是差不多的,大而化小 :)

编码完的下一步是加纠错码。

这个过程有点复杂,这里我也尝试用大家能听懂的语言给大家解释一下。

假设桌子上先是放了 100 个生鸡蛋(代表上一步已经转换好的二进制序列),然后再加入 120 个熟鸡蛋(代表纠错码,具体个数就视纠错率而定了,这里只是一种假设)。表面上看起来生鸡蛋和熟鸡蛋并没有太大的区别,但是其实还是有办法能辨别出来的。例如,生鸡蛋由于蛋黄悬浮到鸡蛋中间,重心不稳,无法旋转,而熟鸡蛋是可以旋转的。

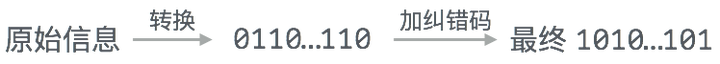

经过纠错码这个步骤,数据量变大了(从生熟鸡蛋的例子来看,桌子上的鸡蛋由 100 个变为 220 个),而回到我们上一个步骤,相当于把二进制序列 0110…110 进行了扩展(假设原来 0 和 1 加起来一共有 170 位,经过纠错编码之后就变成了一共 400 位的 1010…101)。

这里需要补充说明的一点是,加纠错码这个阶段不只是让数据量简单地增大。

一旦小程序码的版本、纠错级别确定了,其对应的纠错码都是固定的了,这样解码阶段才能通过对应的规则去消除纠错码,把真正有用的数据保留下来(回到生熟鸡蛋的例子就是只留下生鸡蛋,而把熟鸡蛋排除掉)。

经过信息转换和纠错编码之后,我们得到一串最终的二维码序列,就可以把信息按一定的编码顺序填充到小程序码的编码区域(1 对应的是黑色,0 对应的是白色)。

将小程序码跟 32 种掩膜(又称「mask」,可依照一定的规则生成)进行异或运算,最终选取效果最佳的作为最终的小程序码。

4. 功能性数据

根据小程序官方开发文档的说明,目前请求生成一个小程序码有两个接口(A 和 B),请求生成小程序二维码有一个接口(C),这三个接口有什么区别呢?

建议大家优先使用 B 接口去生成二维码,一方面是小程序码始终是比二维码可辨认性高,另一方面没有数量限制,而且技术处理也相对简单。

关于小程序码的样式,现阶段我们主要可以定义以下方面的内容:

由于目前我们只能定义小程序码的射线颜色,无法定义整个小程序码图片的背景颜色。所以在声明小程序码射线的颜色这一步,主要有两种思路:

技术开发QQ:287568970

技术开发微信:18910276806